インド、ウッタル・プラデーシュ州サンキサ

今朝ダライ・ラマ法王は、法話会場に向かう前にご滞在先のホテルの庭で地元の報道関係者たちと面会され、次のようにお話を始められた。

「まず皆さんにご挨拶申し上げます。私はいつもインド人の友人をこのようにからかっているのですが、私の体はチベット人でも、心はあなた方よりもずっとインド人に近いのではないかと思っています。皆さんは古代インドの智慧に対してあまり価値はないと思っているかもしれませんが、私はその智慧を学び、それによって心を訓練してきたからです。古代インドでは、釈尊が現れる以前から『止』と『観』(シャマタとヴィパッサナー:一点集中の瞑想と鋭い洞察力)の修行が実践されていて、こういった心の訓練は現代社会においても大変役に立つのです」

「今日、私たちはたくさんの問題を抱えていますが、そのほとんどは私たち人間が作り出したものです。私たちは国籍や宗教、人種といった二次的な違いにこだわりすぎていますが、人間としてすべての人は根本的に同じなのです。みな同じように母親から生まれ、母親の愛情を受けながら育ちます。しかし、現代教育では物質的な価値ばかり重視しているため、内なる価値にはあまり関心を払ってはいません。根本的には、私たちは誰もが同じひとりの人間であることを思い起こすべきなのです。誰もが幸福を望み、惨めな思いなどしたくありません。人間同士ならお互いに助け合い、話し合うことができるのですから、私が今使命としているのは、人間は皆ひとつの人間家族であるという考えをこの世界に広めることなのです」

「私は仏教徒として、このインドでは異なる宗教が調和を保って共存していることに称賛の念をもっており、これを良き模範として、どこに行っても異なる宗教間の調和を図るよう努力しています」

そして法王は、2001年に政治的責任者としての立場を半ば引退されてから、チベットの文化・宗教や環境の保護に力を入れていると述べられた。

インドの中国に対する外交政策についての質問が出ると、ドクラム危機(中国との国境で人民解放軍とインド軍が対峙した問題)が起きた際に報道関係者に対して語られたことを繰り返され、膨大な人口を抱え、経済的にも重要な位置を占める両国はどちらも相手を破壊することなど不可能であり、共存する以外に道はないと答えられた。そしてヨーロッパ連合(EU)が過去70年に渡って平和を守ってきたように、ヴィノバ・バーヴェ氏が提唱した南アジア共同体のような構想が、言語や文化が異なるこの地域に安定をもたらすのではないかと述べられた。

チベットに関しては、ナラシマ・ラオ氏が、インドはチベットを “中国の一部” としてではなく、中華人民共和国の自治区の一つとして認識していると法王に語ったことを伝えられた。中国に残存する7世紀から9世紀までの文献には、モンゴル・中国・チベットはそれぞれ独立した国家であったことが記録されており、万里の長城はモンゴルやチベットを中国から区別するためにあったと付け加えられた。

国際社会におけるチベット問題の扱いが少ないという点について、法王は国連で取りあげられたことが3回あったが、インド代表は投票を棄権したと言われた。しかし、法王が賢者と呼ぶ当時のネルー首相は、このような形ではなく、チベットと中国が直接交渉をして解決するべきであると考えていたことを述べられた。

また、元インド外相のジャカット・S・メヘタ氏が高齢になってから法王を訪ねてきて、法王が1959年にインドに緊急亡命されたときの内閣会議において、クリシュナ・メノン氏が法王の亡命を認めるべきではないと主張したが、ネルー首相が歓迎すべきだと主張したことを伝えてくれたと語られた。

法話会場には参加者が増え続け、今日は4万人以上に膨れ上がった。ほとんどはサンキサから100km圏内からの参加者だが、ラジャスタン、マハラシュトラ、デリー、ハリヤナ、パンジャブ、マディア・プラデーシュ、ビハール、ウッタラカンドの各州から参加した人々もおり、その大多数は、自身を仏陀と同じ釈迦族の末裔であると考えているそうである。また、およそ400人は海外35カ国から参加した。

今日の法話会も、地元の学校の生徒たちがパーリ語で『吉祥経(マンガラスートラ)』を読経することから始まった。続いて法王がいつもの礼讃偈などを唱えられ、次のようにお話を始められた。

「昨日は仏教の概説をよく紹介できたと思います。今日はテキストの解説に入りますが、偈をひとつひとつ説明する時間はありません。仏陀は、自分自身が自分の主である、と言われました。痛みも喜びもすべて、自分のなした行いによって生じます。次の偈が仏陀の教えを集約しています」

「鍵となるのは、自分自身のかき乱された心を完璧に鎮めるということです。心が平安であれば、他者を害することはありません。どのような問題に直面しようとも、心を安らかに保つべきです。『入菩薩行論』には、その方法についての重要なアドバイスが述べられています」

「私はこのテキストのルン(師が弟子にテキストを読み聞かせるという伝授)と解説の伝授を、1967年にキノール出身の師であるクヌ・ラマ・リンポチェから授かりました。師は私に、この教えをできるだけ多くの人々に説いて欲しいと要請されましたので、私は常にこの本を読み、教え、またどこに行こうとも持ち歩いています。ナーガールジュナの『中論根本頌』も同様にしています。この2冊が、チベット語に翻訳されたインドの論書の中で最も重要なものです」

「仏教徒であろうとなかろうと、愛と思いやりの心を育てることはできるはずです。根本的には、宗教とは礼拝するための寺院を建てることではなく、心をよりよく変容するよう訓練することであり、聞いた教えを自分自身の実践に結びつけることです。そしてそれは、誰にでもできることなのです」

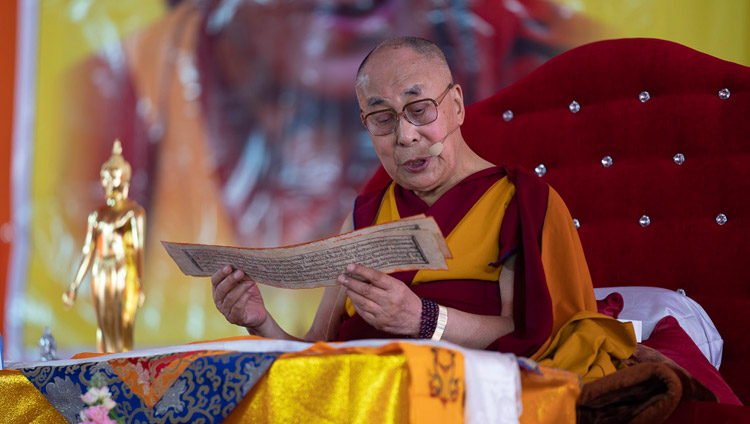

法王は『入菩薩行論』の冒頭に記されているサンスクリット語とチベット語のタイトルから読み始められ、著者シャーンティデーヴァの礼拝と決意が述べられている第1偈と、それに続く第2偈と第3偈を読み上げられた。

そして法王は、次のように述べられた。

「この本で説かれているのは、怒りなどの煩悩を克服するために、知性と論理をどのように最大限に活用するべきかという教えです。最初の第1章では菩提心を起こすことでどれだけの利益が得られるかが明らかにされており、第2章では悪業を懺悔すること、第3章では菩提心を起こしてそれを維持すべきことが説かれています。第1章7偈では次のように菩提心の大切さが示されています

法王は、「まとめると、菩提心には二種類あることを知るべきである。熱望の菩提心(発願心)と、〔菩薩行の実践に入ることを約束する〕誓願の菩提心(発趣心)である」という第1章15偈まで読まれると、そこで菩提心生起と菩薩戒授与の儀式を行うことを聴衆に伝えられた。そして法王ご自身は、菩提心生起を要約した次の短い偈を毎日唱えられていることを述べられた。

儀式に入る前行として、法王とともに全員が第2章から第3章22偈までをチベット語、ヒンディー語、英語で同時に唱え、続いて本行となる第3章の発願の菩提心を起こす23偈と、その実践修行を誓う24偈も共に唱えられた。

そして法王は第3章の最後の偈を読み上げられると、今日の法話を締めくくられた。

その後、法王は主催者や青年仏教会のメンバーとともに昼食を取られた。明日も引き続き法話が行われる。